シルクロードのものがたり(56)

日本にある玄奘三蔵のご頂骨(ちょうこつ・頭の骨)

昭和17年12月23日、南京に駐屯していた日本陸軍の高森部隊によって、玄奘三蔵の頂骨が発見された。部隊長の高森隆介中佐(18年に大佐に昇進)は、この場所に稲荷神社を建設しようとして、小高い丘陵を工事していて石棺に出会った。石棺には文字が刻まれていた。

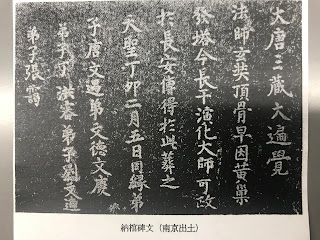

「宋の天聖5年(1027)に玄奘三蔵の頂骨は演化大師とその弟子たちによって長安から南京に運ばれ、2月5日の命日に天憘寺の東の岡に葬られた。その後、明の洪武19年(1386)に寺の南側に遷された」と。(写真参照)

世が乱れると、中国では皇帝の御陵でも盗掘される。この危険をさけて遷されたものと考えられる。石棺の中にはまさしく頂骨が安置され、仏像・銀錫の箱・銅や陶器の仏具・珠玉・唐宋明代の古銭が納められていた。

昭和18年2月23日、日本政府は、これらのすべてを時の南京政府(汪兆銘政権)に返還した。南京政府は感激して、その奉還式典を盛大に催し南京城内に安置した。昭和19年10月10日に、南京郊外の玄武山に塔を建築して落慶式が行われた。式典には日本側から重光葵(まもる)大使や日本仏教界会長の倉持秀峰師・水野梅暁師が参列した。式典に参列した日本側に対し、中国側から日本への分骨の提案がなされた。「法師は仏教東漸史上の大恩人である。中日両国の仏教徒はこれを祭り、永遠に法師の遺徳を尊ぶべし」との宣言を行って、このご頂骨は倉持代表に手渡された。

このような経緯で日本に奉持帰国したのは、昭和19年10月の下旬であった。日本仏教会の本部(東京の芝増上寺内)では空襲の被害を受ける可能性が高い。当時仏教会の事業部長であった大島見道師の寺が埼玉県の岩槻にあり、寺名を慈恩寺(じおんじ)という。長安の大慈恩寺と同じ名前であり、しかも慈覚大師円仁が、長安の大慈恩寺と景観が似ているといったことから寺名がつけられたという由来がある。ここがふさわしいと衆議一決し、昭和19年12月23日(発見された同月日)に上野の寛永寺で盛大な法要をして、慈恩寺に奉安された。そして終戦をむかえる。

ところが、ある問題が提起される。正式に中国政府より贈呈されたとはいえ、戦時中のことであり、それを日本に持ち帰ったことになる。現在の中国の政権(蒋介石政権)に確認すべきではないかとの意見が出たのである。このご頂骨を受けてきた水野梅暁氏には、蒋介石主席と親交のある中国人の知己がいた。この人を経由して蒋介石主席の意向を打診してもらうことにした。

すると昭和21年12月23日、ご頂骨奉迎2周年の式典法要を営んでいた所に、中国外交部長(外務大臣)の謝南光氏が、わざわざ蒋介石主席の返事を持って日本まで来られた。その内容は、「ご頂骨の返還はしなくてよい。広く顕彰することはむしろ喜ばしいことである」とのことであった。

太平洋戦争末期から終戦にかけての混乱の中で、日本政府と日本陸軍のとった対応はみごとである。同時に、これに対する汪兆銘政権・蒋介石政権の対応も共に立派であったと感激している。

|

| 石棺に刻まれていた碑文 |